在中国电影的星河中,有这样一位人物,他既是演员,又是导演,还是编剧,用多重身份留下了深刻的艺术足迹。他就是崔嵬,一个从山东贫苦家庭走出来的艺术家。他的表演带着一种质朴的力量,导演的作品则充满宏大的气势,像《红旗谱》《小兵张嘎》这些老电影,至今还让人回味,因为它们不只是故事,更是一个时代的缩影。

崔嵬生于1912年,小时候家境很苦。12岁那年,他就去青岛的烟厂当童工,早早体会了生活的艰难。后来,靠着亲戚的帮助,他进了礼贤中学读书,但因为参与进步活动被开除,之后他辗转济南、北平、上海,投身于戏剧运动。1938年,他去了延安,这是他人生的一个重要转折点。在鲁迅艺术学院教书时,他不仅打磨了自己的艺术技能,还在大生产运动中表现出色——垦荒时用特制的大锄头,背炭的量是普通人的三倍。这种扎根实际的生活经历,为他后来的创作注入了真实的活力。

在晋察冀边区,崔嵬领导的火线剧社成了鼓舞士气的重要力量。他改编的《岳飞之死》《老英雄》等剧目,把民族精神和革命热情融合在一起。1949年,他担任中南文化局局长,却选择辞去官职,专心拍电影。这个决定,体现了他对艺术的纯粹追求。

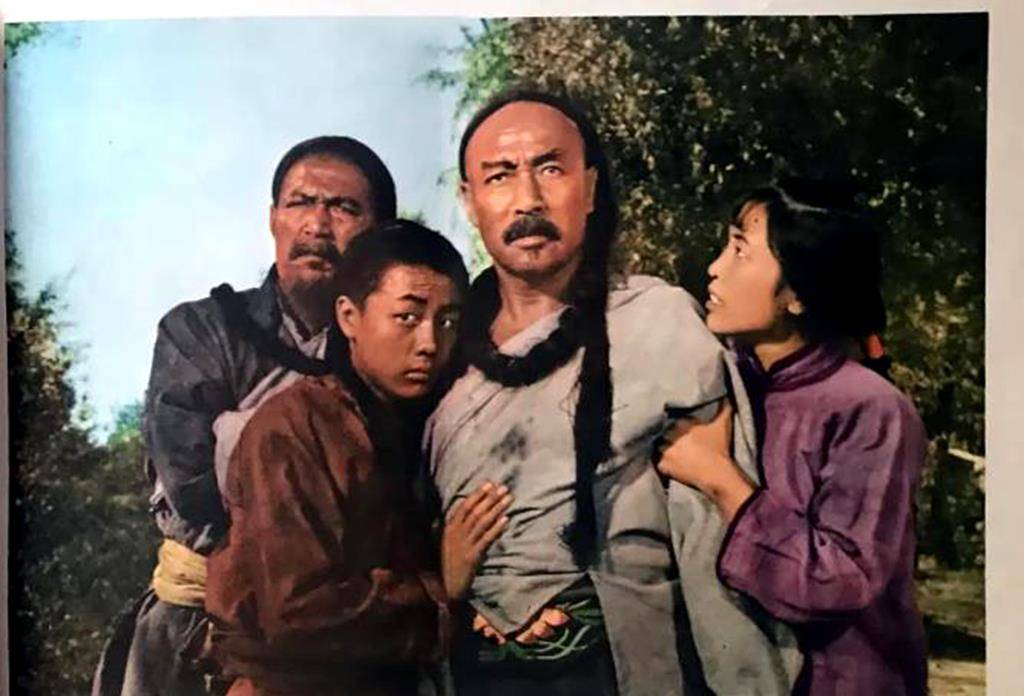

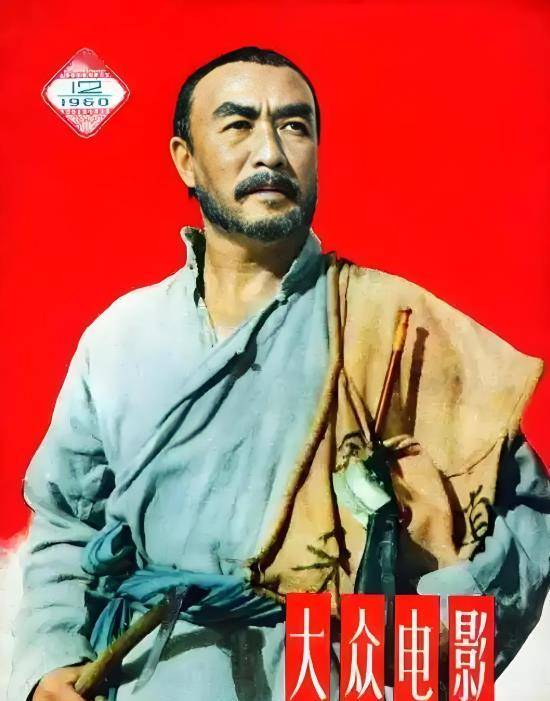

在电影《红旗谱》(1960年)里,崔嵬一人扮演了朱老巩和朱老忠父子两个角色。他让朱老忠的豪迈体现在步伐和姿态上——走路大步,叉腰挺立;而细腻则藏在眼神里——对地主冯兰池的愤怒中带着不屑,对穷朋友的关切里透着温暖。他演的朱老巩在砸钟护产的场景中,把农民的悲愤和决绝表现得淋漓尽致。朱老忠从关东回来的戏份,更是层次分明。1962年,第一届大众电影百花奖评选,全国观众投出11万张票,崔嵬以绝对优势成为“新中国第一位影帝”。

执导《小兵张嘎》(1963年)时,崔嵬展现了独特的创作智慧。为了找“嘎子”的演员,他不走关系,从上百个孩子里选中了蒙古族的安吉斯。开拍前,他让小演员去白洋淀和当地孩子一起生活,晒黑皮肤,去掉表演的痕迹。电影里嘎子堵烟囱、摔跤耍赖的细节,打破了儿童片的套路。当嘎子咬着木枪流泪说“我是八路”时,那种童真和坚毅的结合,让这个角色成了几代人心中的英雄。这部电影获得了第二届少年儿童文艺创作一等奖,在日本上映时也引起了轰动。

崔嵬的导演风格有双重特点。在《青春之歌》(1959年)中,他用长镜头记录知识分子的思想变化,这种现实主义手法让革命故事不再生硬,而是直击人心。

在戏曲电影方面,他开创了“电影化戏曲”的新形式。《杨门女将》(1960年)里,佘太君出征的仰拍镜头配上战马嘶鸣,营造出史诗般的氛围;《野猪林》(1962年)中“长亭别妻”的场景,用慢镜头捕捉林冲和妻子相拥时的泪水,把京剧的程式化变成了电影的情感语言。这些创新让戏曲片票房大卖,在香港连映几个月。

崔嵬的作品总是和时代紧密相连。在《海魂》(1958年)里,他通过“鼓浪号”军舰起义的故事,探讨个人觉醒和集体革命的关系,赵丹演的思齐在月光下独白,成了那个时代知识分子的心声。拍《老兵新传》(1959年)时,为了真实展现北大荒的开垦,他要求演员在零下30度的实景中拍摄,自己还带头跳进冰河。这种“体验派”的方法,让战长河这个角色充满了泥土的质感。

即使在困难时期,崔嵬的艺术信念也从未动摇。1974年拍《平原作战》时,他把样板戏和电影语言巧妙结合,通过张庄村民智斗日寇的群像,延续了革命现实主义的传统。病重时,他还在筹划《李自成》的拍摄,临终前还握着剧本说:“历史剧要拍出人的温度……”

崔嵬留下的艺术财富远超个人成就。他塑造的朱老忠、嘎子等形象,定义了中国电影的硬汉美学;他“从生活中来,到生活中去”的理念,影响了谢晋、『张艺谋』等后代导演;他在戏曲电影上的探索,为传统文化的现代化提供了范例。1995年世界电影百年庆典上,他获得中国电影世纪奖,这份荣誉是对他艺术生涯的庄严肯定。

当《小兵张嘎》的音乐再次响起,我们看到的不仅是老电影的光影,更是一位艺术家用生命写就的宣言。崔嵬用他的粗犷与细腻、豪放与温柔,在中国电影史上刻下了永不磨灭的印记——那是对土地的眷恋,对人民的忠诚,对艺术的尊重,以及对理想的不懈追求。